Ogni anno vengono investiti milioni di euro per salvare le specie a rischio di estinzione. Eppure, secondo uno studio pubblicato su PNAS, la gran parte degli animali minacciati non riceve alcun tipo di finanziamento. Tra i dimenticati non ci sono solo specie dimensionalmente piccole, come ragni, molluschi e insetti, ma anche alcuni vertebrati più grandi. Lo studio dimostra, per la prima volta, in modo sistematico, quanto i fondi per la conservazione siano distribuiti in modo diseguale, concentrati su poche specie “fortunate” e poco legati al rischio reale di estinzione.

Il team di ricerca ha analizzato i dati di oltre 14.500 progetti dedicati alla conservazione in 25 anni, per un totale di oltre 1,96 miliardi di dollari. E come scrivono gli autori, “sebbene avessimo previsto che la maggior parte dei fondi sarebbe stata destinata ai vertebrati, questa distorsione è stata più ampia del previsto”. Infatti, i dati mostrano un bias tassonomico importante: l’83% dei fondi è destinato a vertebrati come mammiferi e uccelli, mentre piante, insetti e funghi – fondamentali per gli ecosistemi – ottengono briciole. Persino tra i vertebrati, gli anfibi (il gruppo più a rischio) ricevono appena il 2,5% delle risorse. E non è tutto: il 29% dei fondi finisce a specie non minacciate, come l’orso bruno o il lupo grigio, spesso scelte per il loro appeal mediatico.

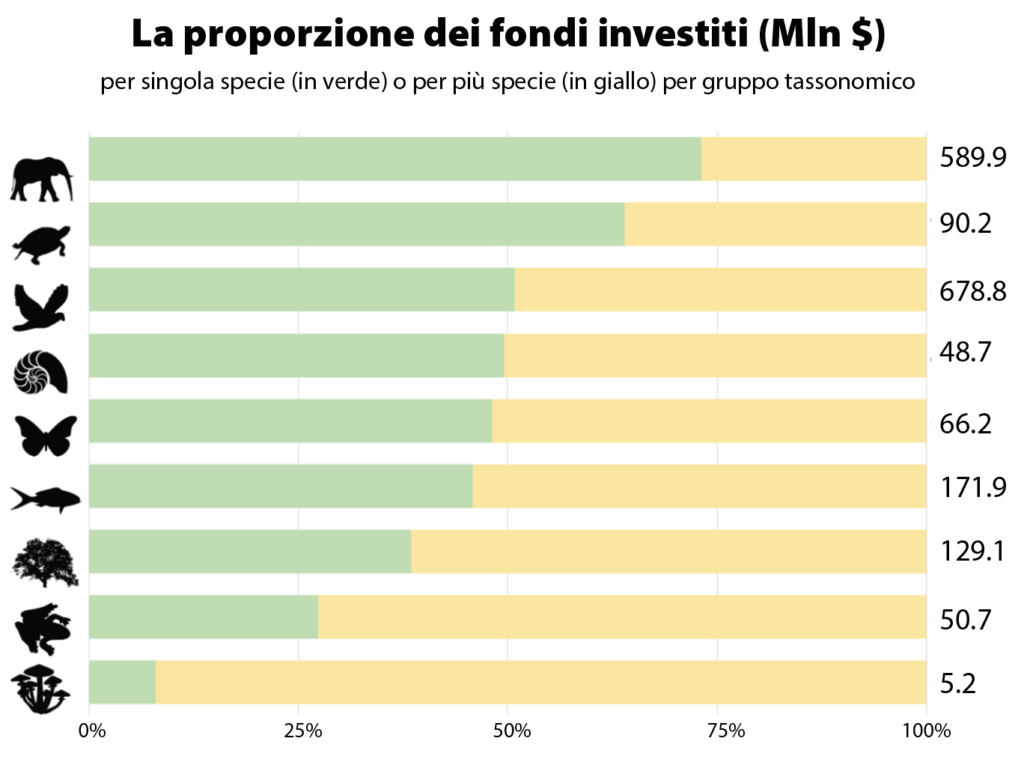

I numeri a destra indicano l’importo totale dei fondi (in milioni di dollari) per sostenere la conservazione, rispettivamente, di mammiferi, rettili, uccelli, invertebrati non artropodi, artropodi, pesci, piante, anfibi e alghe più funghi. “Le piante e gli invertebrati hanno rappresentato solo il 6,6% dei fondi stanziati (129 milioni di dollari) e rispettivamente il 7,8% e il 5,7% dei progetti; i funghi e le alghe sono appena rappresentati (rispettivamente <0,2% e <0,1% dei fondi)” spiegano i ricercatori.

Perché ci interessa la biodiversità?

La biodiversità non è solo una questione per i team di ricerca in biologia, zoologia o botanica. È il tessuto stesso della vita sulla Terra, il sistema che fornisce cibo, aria pulita, acqua potabile, fertilità del suolo, impollinazione e stabilità climatica. Più specie diverse convivono in un ecosistema, più quell’ambiente sarà resiliente ai cambiamenti e alle crisi – naturali e antropiche. Quando una specie si estingue, non perdiamo solo un animale, ma un ingranaggio di un sistema complesso, le cui conseguenze, sebbene spesso non siano immediate, esistono e rischiamo di essere imprevedibili.

In un momento storico in cui la crisi della biodiversità è riconosciuta come una delle cinque grandi emergenze planetarie – accanto al cambiamento climatico, all’inquinamento, alla deforestazione e alla scarsità di risorse – sapere come vengono allocati i fondi per la conservazione è fondamentale. Come spiegano i ricercatori, “solo il 6,2% delle 24.422 specie considerate globalmente minacciate dalla Lista Rossa IUCN nel 2018 è stato oggetto di un progetto incluso nel nostro set di dati”. Un numero che sale a 42.108 nel 2022.

Così, mentre alcuni gruppi – come mammiferi e uccelli – ricevono una quota importante di attenzione, moltissimi altri, come insetti, rettili, pesci e invertebrati terrestri (formiche, chiocciole e ragni) restano pressoché invisibili alle politiche di tutela. Eppure, questi organismi sono pilastri degli ecosistemi: gli insetti impollinano il 75% delle colture alimentari, i funghi riciclano nutrienti nel suolo, gli anfibi controllano le popolazioni di zanzare.

Un problema di visibilità e di criteri

Lo studio di Guénard e colleghi ha analizzato per la prima volta in maniera globale i finanziamenti ricevuti dalle specie animali minacciate, dal 1992 al 2016, confrontandoli con il loro reale rischio di estinzione (secondo la Red List dell’IUCN) e la loro posizione nell’albero evolutivo della vita. I dati mostrano uno squilibrio sistemico: l’85% delle specie a rischio non ha mai ricevuto un progetto dedicato.

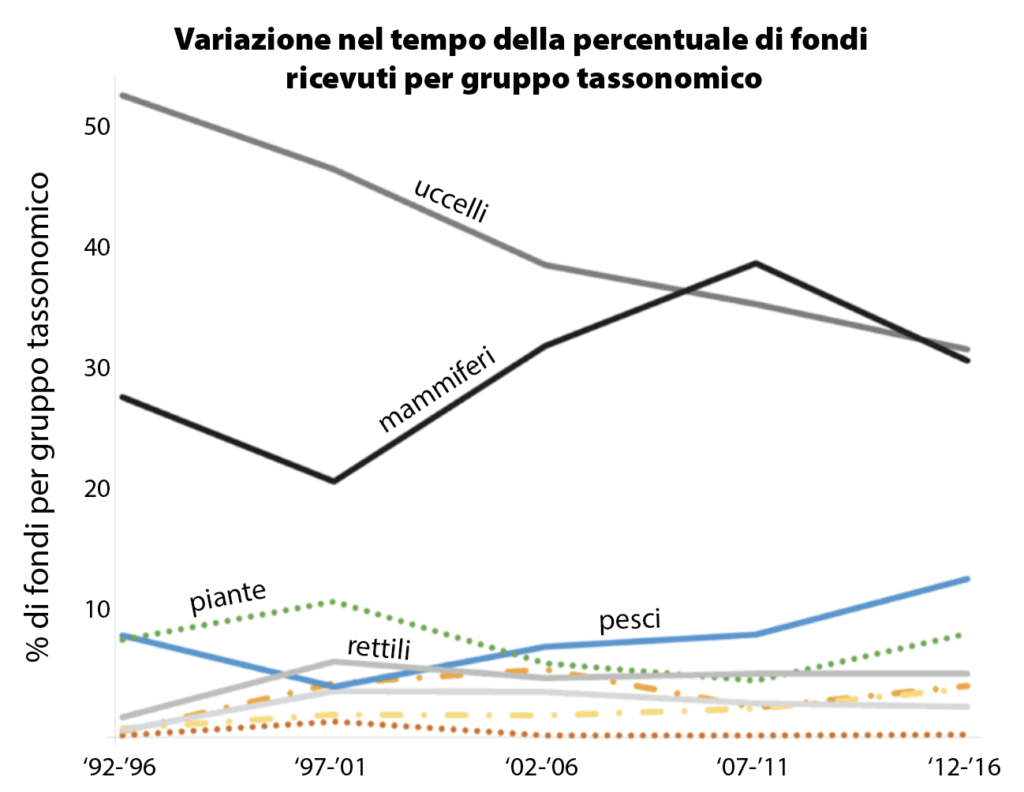

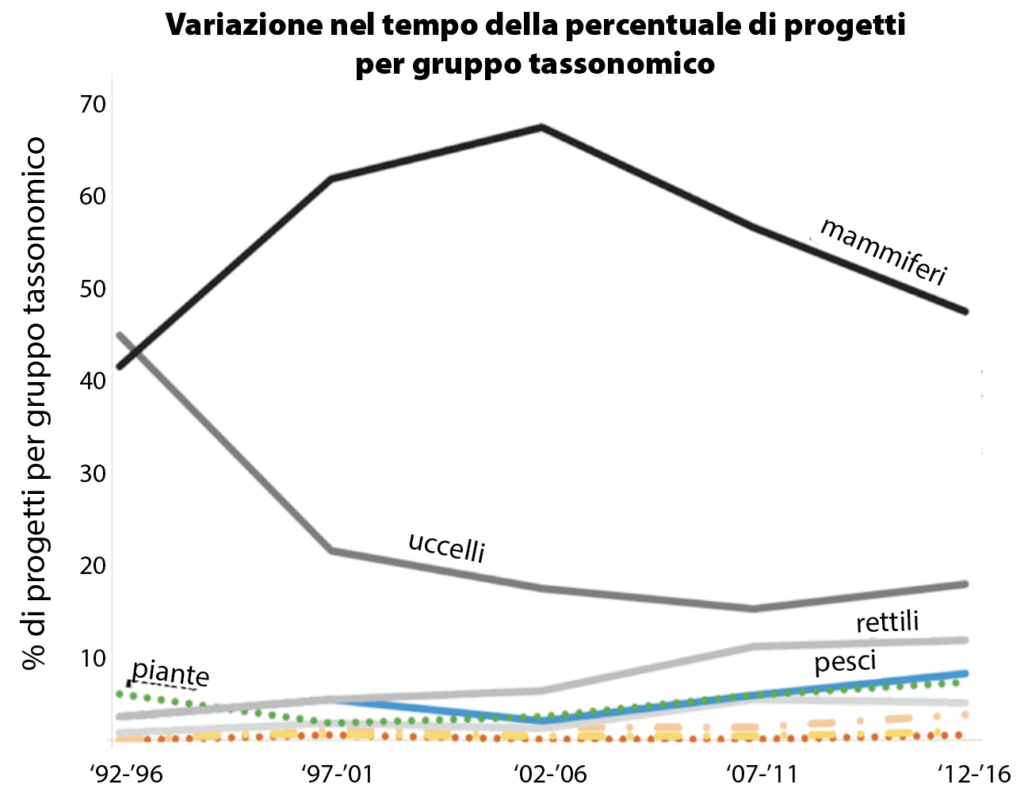

Inoltre, sebbene i soldi investiti nel conservazione siano aumentati, da 157 milioni di dollari nel 1992 a più di 632 nel 2016, le specie considerate sono sempre le stesse. Discorso analogo per il numero di progetti dedicati a singole specie. Nei grafici riportati, il dato emerge chiaramente. I gruppi tassonomici sono, per i vertebrati (linee semplici): anfibi (grigio chiaro), uccelli (grigio scuro), pesci (blu), mammiferi (scuro) e rettili (grigio chiaro). Per gli invertebrati (linee tratteggiate): artropodi (arancione) e invertebrati non artropodi – come i molluschi – (giallo) e per i gruppi non animali (linee tratteggiate): piante (verde) e funghi + alghe (rosso).

I mammiferi, pur rappresentando solo il 4% delle specie minacciate, ricevono il 23% dei progetti. Elefanti, primati e grandi carnivori (33% delle specie minacciate) assorbono l’86% dei fondi, mentre roditori e pipistrelli, che includono centinaia di specie a rischio, ricevono meno del 2%. Gli uccelli, il 13% delle specie, ottengono il 22% dei finanziamenti. Il 91% dei fondi va alle testuggini, con 7 specie di tartarughe marine che da sole ottengono l’87% e altri rettili come lucertole, serpenti e camaleonti (80% delle specie di rettili) sono quasi ignorati. All’estremo opposto, insetti e aracnidi costituiscono il 36% delle specie minacciate, ma raccolgono appena il 2% dei progetti. Questo squilibrio è evidente anche a livello geografico: Africa e Sud-est asiatico – regioni con altissima biodiversità – ricevono meno fondi rispetto a Nord America ed Europa.

Le ragioni sono molteplici. Da un lato, alcune specie – come il panda gigante o il rinoceronte bianco – sono diventate simboli mediatici, capaci di attrarre l’attenzione (e i fondi) del pubblico. Dall’altro lato, la mancanza di dati su molte specie meno studiate rende difficile anche solo candidarle per un progetto di conservazione. In questo modo, però, si crea un circolo vizioso: meno visibilità significa meno fondi, che a loro volta significano meno ricerca e meno possibilità di tutela. Eppure, avvertono gli autori, alcune delle specie più ignorate sono anche tra le più evolutivamente uniche, e quindi insostituibili: se dovessero scomparire, perderemmo interi rami dell’albero della vita.

La ricerca sottolinea così un paradosso: mentre i governi e le ONG investono in progetti su singole specie simbolo, come gli elefanti (556 progetti solo per l’elefante asiatico), gruppi interi vengono ignorati. Per esempio, il 47% degli insetti a rischio appartiene a ordini come cavallette e libellule, che ricevono meno dello 0,5% dei fondi. Senza una visione olistica, gli sforzi di conservazione rischiano di fallire: proteggere una tigre non salva le foreste se si trascurano gli invertebrati che ne mantengono l’equilibrio.