Era il 2017 quando l’associazione CovaContro aveva commissionato quattro diverse analisi chimiche su dei campioni d’acqua prelevati dal lago Pertusillo. I risultati dicevano che erano presenti “abbondanti ed estese tracce di idrocarburi in due aree del Pertusillo distanti 3,6 km tra loro”. Parte da questo caso studio un articolo scientifico realizzato da un team di ricerca al cui interno c’è anche il National Biodiversity Future Center.

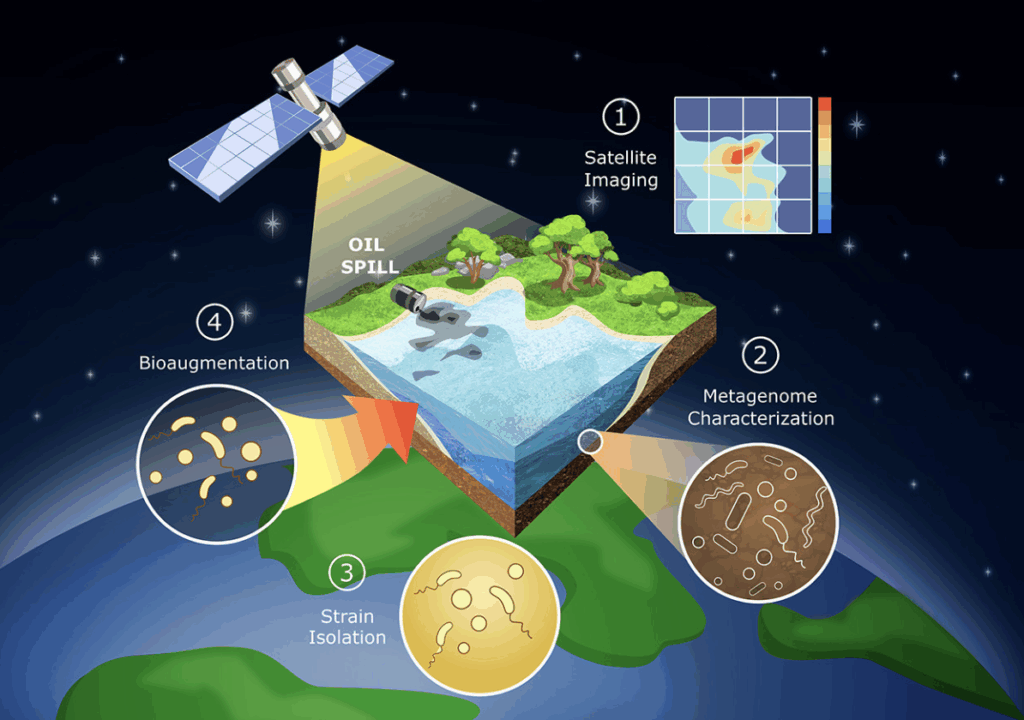

È proprio l’inquinamento delle acque dolci da idrocarburi il protagonista dell’analisi dei ricercatori, che propongono un approccio innovativo al monitoraggio. Un’integrazione tra sorveglianza satellitare e la metagenomica ambientale al fine di proteggere i bacini idrici dalla contaminazione da idrocarburi.

Quello dell’inquinamento delle acque dolci da idrocarburi è una delle minacce ambientali più gravi per gli ecosistemi acquatici e le riserve idriche e gli sversamenti di petrolio possono compromettere la qualità dell’acqua, danneggiare la biodiversità e rendere anche difficoltoso l’accesso a risorse idriche sicure per la popolazione. Spesso siamo portati a vedere e pensare tali sversamenti nei mari o negli oceani. Anche le acque dolci però, sono soggette ad inquinamento e le fuoriuscite, anche se accidentali, come nel caso di guasti a oleodotti e impianti industriali possono avere conseguenze devastanti. Il petrolio, infatti, forma una pellicola sulla superficie dell’acqua, impedendo il passaggio della luce solare e riducendo i livelli di ossigeno, mettendo a rischio la sopravvivenza di pesci e di altre forme di vita acquatica. È per questo che avere tecniche veloci e precise di monitoraggio può fare la differenza.

Le tecniche classiche di monitoraggio infatti, sono quelle dell’ispezione e del prelievo dei campioni, come avvenuto per la vicenda con cui abbiamo aperto questo articolo. Lo studio dell’NBFC però, vuole avere un approccio innovativo integrando sia la sorveglianza satellitare sia la metagenomica ambientale. Nel primo caso si utilizzano i satelliti Sentinal-2, cioè quelli del programma europeo Copernicus. grazie a questi “scatti” si hanno immagini multispettrali per rilevare variazioni nei corpi idrici. A questo, lo studio unisce lo sviluppo di un algoritmo, chiamato VNRI (Visible Near Red Index), utilizzato per identificare la presenza di petrolio sulla superficie dell’acqua basandosi sulla riflettanza nelle bande del visibile e del vicino infrarosso.

L’unione di queste due cose permette quindi di avere dati in tempo reale su vaste aree, riducendo così i tempi di intervento e migliorando la gestione delle emergenze ambientali.

C’è poi la metagenomica ambientale, cioè l’analisi del DNA microbico raccolto in aree contaminate per identificare i microrganismi coinvolti nella biodegradazione del petrolio. Ci sono alcuni batteri, infatti, come Pseudomonas, Serratia e Rhodococcus, che sono in grado di biodegradare il petrolio e potrebbero essere utilizzati per la bonifica biologica. La metagenomica, in questo caso, consente di mappare le risposte biologiche agli sversamenti e di monitorare l’efficacia delle strategie di risanamento.

Il caso di studio per testare questa metodologia è stato quello del Lago Pertusillo. Sono stati raccolti dei campioni dopo la fuoriuscita accidentale di 400 tonnellate di petrolio greggio dall’impianto di estrazione petrolifera nel febbraio 2017. Le analisi chimiche commissionate dalle associazioni ambientaliste di cui abbiamo parlato avevano rivelato la presenza di petrolio nel lago e gli stessi campioni sono stati suddivisi per le analisi metagenomiche. La nuova metodologia applicata dallo studio NBFC ha identificato, tramite le immagini satellitari, con precisione le aree colpite dagli sversamenti mentre l’analisi metagenomica ha evidenziato un aumento significativo di batteri capaci di degradare il petrolio nelle acque contaminate. I dati ottenuti hanno permesso di sviluppare modelli predittivi per valutare l’impatto ambientale e pianificare strategie di bonifica più efficaci.

Un caso di studio particolare, quello del Pertusillo, in una situazione che presenta problematiche da molti anni. La metodologia sperimentata proprio qui però, come affermano anche i ricercatori, potrà essere ora utile anche su larga scala e potrebbe diventare un punto di riferimento per la gestione sostenibile dell’acqua.