Nel cuore della Toscana, poco fuori Pisa, si trova la Certosa di Calci. È un imponente complesso monastico, fondato nel 1366 dai monaci certosini. Oggi sede del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, la Certosa è anche uno scrigno di biodiversità, testimone della ricchezza floristica e della varietà degli ecosistemi che l’hanno caratterizzata nei secoli. Proprio su questo luogo si concentrano due diversi studi ai quali ha preso parte il Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del National Biodiversity Future Center.

I ricercatori si sono concentrati sullo studio del polline, conducendo in entrambi i casi ricerche multidisciplinari volte a ricostruire secoli di vita, coltivazioni e scelte spirituali, attraverso un’indagine approfondita dei giardini e degli spazi verdi della Certosa.

I giardini della Certosa

Ogni cella monastica era dotata di un suo piccolo giardino, utilizzato non solo per coltivare piante utili, ma anche per custodire una relazione quotidiana e intima con la natura. Grazie a questi due studi condotti nell’ambito del NBFC, oggi possiamo osservare questi spazi verdi come mai prima d’ora: non sono più semplici cortili, ma dei veri e propri luoghi di equilibrio tra spirito e materia, lavoro e natura.

Il primo studio, intitolato “The Fathers’ cell gardens of the Charterhouse of Calci-Pisa in Tuscany (Central Italy): pollen and multidisciplinary reconstruction”, si è concentrato non solo sulle trasformazioni strutturali dei giardini, testimoniate da aiuole, vasche e fontane, ma ha anche prestato particolare attenzione alla diversità floristica, con ben 14 taxa pollinici, e la presenza di elementi legati al profumo e al colore dei fiori, alle piante officinali e aromatiche e alle pratiche di arboricoltura.. Un’analisi utile a capire e descrivere dettagliatamente i cambiamenti d’uso nel tempo, come la successione delle colture e le pratiche di fertilizzazione.

I tre giardini

Lo studio ha preso in esame tre giardini appartenenti a tre figure chiave della comunità monastica: il Padre Priore, il Padre Speziale e il Padre Maestro. Ogni giardino rifletteva, in qualche modo, il ruolo e la personalità del suo occupante. I ricercatori hanno raccolto campioni pollinici, semi, frutti e carboni da settori distinti del complesso. Dal loro studio ne è emerso un quadro sorprendente, fatto di 114 taxa vegetali identificati grazie al polline, a cui si aggiungono ulteriori informazioni fornite da semi e resti legnosi, che completano il racconto della ricchezza e complessità di questi antichi giardini monastici. Sappiamo quanto importante sia lo studio del polline, e ciò che rende questo lavoro interessante è la sua prospettiva: lo studio della diversità floristica ha permesso di andare oltre la semplice identificazione delle specie, aprendo una finestra sulla vita quotidiana dei monaci e consentendo di ricostruire le loro pratiche, scelte e relazioni con l’ambiente nel corso dei secoli.

I dati ottenuti hanno mostrato una natura fortemente antropica dei giardini, con un’ampia varietà di piante erbacee e legnose coltivate. Per questo motivo, i ricercatori hanno suddiviso le piante che caratterizzano i giardini in tre gruppi principali: quelle associate al profumo e al colore dei fiori, le specie medicinali e aromatiche e gli alberi da frutto e ornamentali.

Il giardino del Padre Priore era caratterizzato in particolare dalla diversa presenza di piante fiorite, belle e profumate in ogni stagione. L’abbondanza di specie ornamentali suggerisce una grande cura estetica e una scelta certosina dei colori delle piante stagionali.

Il giardino del Padre Speziale, invece, si distingueva per la presenza di piante dalle proprietà curative, come la salvia, nota per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, la malva, l’iperico, il papavero, la menta e persino la canapa. Alcune piante, come il sedano comune (Apium graveolens) e il finocchietto selvatico (Peucedanum), erano probabilmente impiegate nella preparazione di infusi digestivi, rimedi per la tosse o balsami lenitivi. Non mancavano le piante aromatiche da cucina, come il timo e la valeriana. Un giardino quindi, che rifletteva una profonda conoscenza botanica da parte dei monaci.Il terzo giardino, infine, quello del Padre Maestro, era caratterizzato da una maggiore presenza di alberi da frutto, come noccioli, noci, pruni, peschi, viti, meli, peri e ulivi. L’analisi pollinica suggerisce anche un uso attivo del suolo, con pratiche agricole come la fertilizzazione e il possibile trasporto di terra acida dalle colline vicine, ricche di castagni. Uno degli elementi più affascinanti riguarda la vite: è stato osservato polline inaperturato, cioè proveniente da fiori funzionalmente femminili di vite selvatica. Un ritrovamento piuttosto raro, che lascia pensare a una coltivazione di viti selvatiche, forse scelte per il loro valore ornamentale, usate un po’ come si potrebbe utilizzare l’edera o il glicine.

Il secondo studio

Ogni giardino racconta quindi una storia di silenzio e cura, di solitudine e bellezza, di sapienza e spiritualità, il tutto profondamente connesso alla conoscenza della natura. Ne è conferma anche il secondo studio intitolato “Palynology of Gardens and Archaeobotany for the Environmental Reconstruction of the Charterhouse of Calci-Pisa in Tuscany (Central Italy)”. Anche in questo caso emerge chiaramente come il giardino del Padre Priore fosse il più suggestivo. Nel XVIII secolo è stato trasformato in un “giardino di meditazione”, arricchito da aiuole ornamentali e una fontana ottagonale. Le recenti analisi polliniche hanno permesso di ricostruire la presenza di una ricca diversità vegetale: ninfee bianche e gialle, piante acquatiche come tifa e giunco, e una vasta gamma di fiori ornamentali come rose, primule, papaveri, ciclamini, sassifraghe, scelti per fiorire in diverse stagioni.

Anche le aree esterne, come il frutteto situato nella parte nord, insieme al cortile dei “Monti Pisani” e l’orto posto a est, ci raccontano una storia complessa di pratiche colturali e uso del suolo. Qui si coltivavano olivi, viti, cereali come grano e orzo, leguminose e ortaggi. L’analisi del polline ha evidenziato la presenza di piante aromatiche, frutti di bosco come il ribes, e diversi alberi da frutto. I dati indicano che questi spazi erano sfruttati in modo più intensivo e con finalità collettive.

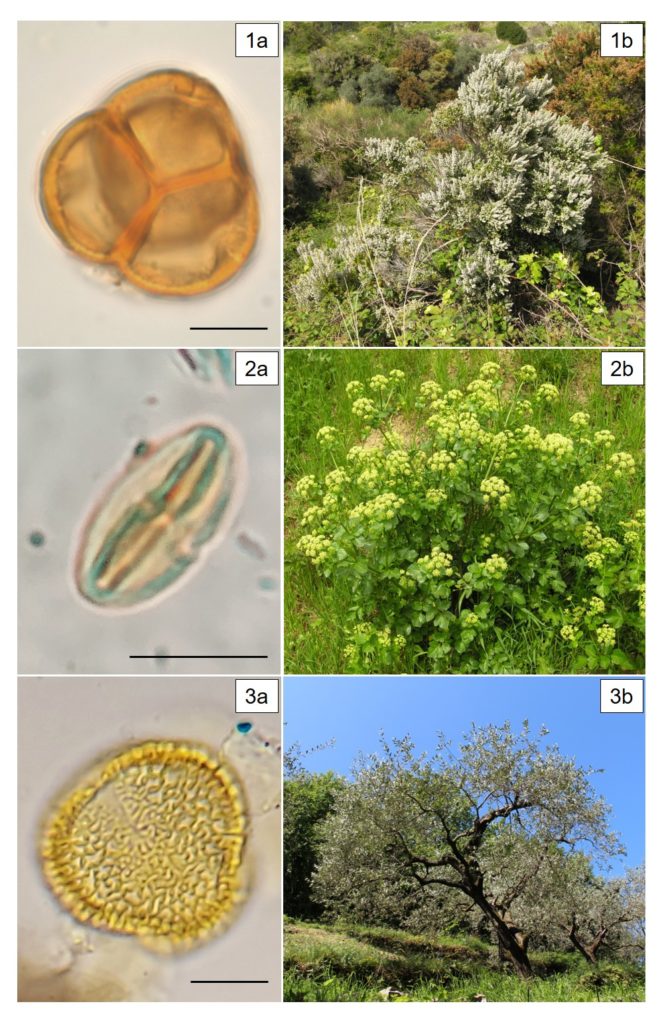

Granuli pollinici osservati al microscopio ottico con indicazione della rispettiva specie produttrice: 1) Erica arborea; 2) Apium graveolens; 3) Olea europaea. L’immagine contrassegnata con la lettera (a) mostra i granuli pollinici fotografati dal Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica (LPP) di Modena; la barra di scala corrisponde a 10 µm. Le immagini delle piante (b) sono tratte dal sito web Dryades, Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste, e sono state realizzate da Andrea Moro. Distribuite secondo la licenza CC-BY-SA.

Uno degli aspetti più interessanti emersi da questo studio riguarda la gestione del legname. I resti carbonizzati infatti provano che la Certosa traeva risorse dai boschi circostanti per il fuoco e, probabilmente, anche per la produzione di carbone vegetale. Dal XV al XIX secolo furono sfruttati soprattutto i boschi di querce caducifoglie (come il cerro) e la macchia mediterranea (corbezzolo, erica, fillirea). La presenza di frassino e ontano suggeriscono anche l’uso saltuario dei boschi igrofili lungo i corsi d’acqua. Infine, l’uso della cenere nei giardini mostra come i monaci conoscessero già allora il suo valore come fertilizzante naturale.

I dati archeologici e archeobotanici mettono quindi in luce le pratiche orticole e di giardinaggio adottate dai Certosini, distinguendo tra attività individuali (come la cura dei giardini monastici) e pratiche collettive legate agli spazi verdi comuni e allo sfruttamento dei boschi circostanti . Le conclusioni di questa ricerca sono il risultato di un’indagine durata cinque anni, resa possibile solo grazie al suo approccio interdisciplinare. Un lavoro che ha permesso di ricostruire la vita dei Certosini, evidenziando la grande conoscenza botanica della comunità monastica. “Nei giardini, nei frutteti e nei boschi della Certosa di Calci – scrivono gli autori -, umani e non umani acquisiscono centralità e marginalità allo stesso tempo, perché al centro vi è proprio la rete di agenti (intesi come tutti gli elementi attivi del sistema: monaci, piante, animali, suolo, acqua…) con le loro reciproche dipendenze”. “Le piante svolgono un ruolo altrettanto importante quanto quello degli umani, cioè i Padri Certosini e i fratelli laici, in una sorta di simmetria. Gli umani non si limitavano a piantare fiori, ortaggi e alberi o a sfruttare i boschi; piantavano semi, gestivano i boschi e creavano giardini tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche delle piante, che ne determinano le possibilità di sviluppo”.

Questi due studi fanno emergere come i giardini rappresentassero una vera co-creazione, frutto dell’interazione tra la componente umana e quella naturale. Una lezione preziosa da cui trarre ispirazione anche nel presente.