Per capire a fondo quanto un concetto è radicato, anche nella comunità scientifica, è utile andare a vedere quanto se ne è parlato e come. Sono diverse le ricerche in merito, alcune delle quali abbiamo provato a spiegarle nel dettaglio nel nostro sito. Dagli stagni temporanei mediterranei alle emoticon fino a quanto la parola “biodiversità” è attinente al contesto, l’analisi linguistica è un modo molto utile per scattare una fotografia attuale su cui poi impostare dei ragionamenti. C’è un ulteriore studio, sempre finanziato dal National Biodiversity Future Center, che ha fatto una revisione della letteratura sui temi di “biodiversità urbana” e “co-creazione e co-governance”.

L’analisi di Israa H. Mahmoud del Laboratorio di simulazione urbana Fausto Curti, Department of Architecture and Urban Studies del Politecnico di Milano parte da un domanda chiara: si parla sempre di più di quanto i cittadini debbano essere attivi nella conservazione, quanto debbano impegnarsi, ma sono pronti a farlo? e poi chi decide chi e dove introdurre la biodiversità in città?

“Nel passaggio dalla scienza all’azione – scrive l’autore -, è fondamentale prestare attenzione anche al livello di preparazione e disponibilità dei cittadini a partecipare alle azioni locali. La protezione, il ripristino, la gestione e l’aumento della biodiversità urbana richiedono un quadro in cui “le persone lavorino con la natura”. Solo in questa prospettiva integrata si può aspirare a creare ambienti urbani sostenibili, in cui salute e benessere umano e non umano siano connessi e prioritari, nel contesto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, come l’SDG 11”.

Molti studiosi, si legge nella ricerca, presentano la co-creazione e la co-governance come soluzioni quasi “magiche”, dove il coinvolgimento dei cittadini fin dall’inizio è considerato essenziale per il successo. Tuttavia, è cruciale capire quanto i cittadini siano effettivamente pronti a impegnarsi in questi lunghi processi di rigenerazione urbana, e quanto le loro intenzioni siano allineate con gli obiettivi di conservazione e aumento della biodiversità.

Lo studio

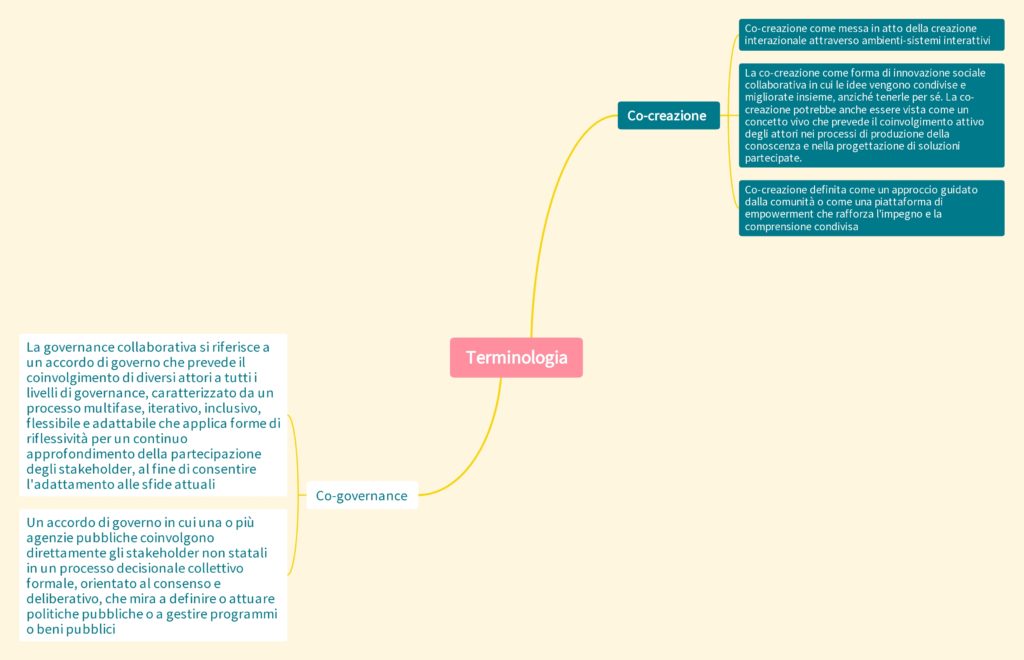

La ricerca analizza le varie definizioni di co-creazione e gli approcci di governance collaborativa presenti nella letteratura scientifica. Il database utilizzato è Scopus, cioè uno dei database bibliografici citazionali più importanti ed utilizzati.

“La co-creazione – scrive l’autore – democratizza la scienza e la governance: crea nuove relazioni tra gli attori, stimola nuovi sensi di appartenenza e di empowerment. Ciò richiede la costruzione di relazioni con diverse comunità e l’identificazione di opportunità per connettersi ai loro bisogni, strategie, programmi e iniziative. Per garantire una co-creazione inclusiva e legittima e superare i rischi di affaticamento e disempowerment da partecipazione, nel migliore dei casi, la co-creazione deve essere esplicitamente integrata e supportata da meccanismi di governance urbana condivisa”.

Proprio su questo punto i ricercatori hanno sviluppato linee guida e identificato le diverse competenze necessarie per l’organizzazione del processo, la facilitazione, la selezione dei partecipanti e la comunicazione.

Tra co-creazione e co-governance le differenze sono chiare: la co-creazione è il processo di coinvolgimento di tutti gli stakeholder e di tutti gli attori della rigenerazione urbana attraverso la co-progettazione, la co-implementazione e la co-gestione delle soluzioni.

La co-governance invece, si riferisce all’atto di assumersi la responsabilità di ogni azione all’interno del processo di co-creazione a lungo termine. Il modo in cui il processo di co-creazione è governato in modo collaborativo.

I risultati

Lo studio, partendo dalla premessa che i cittadini non siano semplici utenti o spettatori, ma protagonisti attivi del cambiamento urbano, ha analizzato 164 pubblicazioni scientifiche sul tema, estrapolando i due concetti centrali: co-creazione e co-governance.

Ad essere precisi la ricerca ha analizzato 363 documenti, tra cui articoli scientifici, capitoli di libri, atti di conferenze e recensioni che si sono ridotti a 164 dopo una selezione rigorosa per lingua, pertinenza e ambito geografico. Sono stati presi in considerazione, infatti, solo quelli inerenti all’Europa e, successivamente, solo all’Italia. Nella fase iniziale della ricerca, nella banca dati Scopus sono state cercate le parole chiave: “Urban Planning” AND “Urban Biodiversity”, “Urban Planning” AND “Co-creation”, “Urban Biodiversity” AND “Co-creation”, “Urban Biodiversity” AND “Co-governance”.

Dalla mappatura sono emersi quattro diversi cluster. Il primo ci dice che i living Labs (LL) sono visti come luoghi privilegiati della co-creazione e della governance collaborativa, veri e propri hub di innovazione per la pianificazione partecipativa. Il secondo risultato mostra la biodiversità urbana come un concetto che vede al suo interno una vasta gamma di sottoargomenti che potrebbero essere correlati a temi di ecologia (come la ricchezza di specie, la diversità, gli uccelli e la vegetazione), servizi ecosistemici, gestione e conservazione della fauna selvatica, nonché processi decisionali nell’ambito della pianificazione urbana. La relazione tra co-creazione e governance collaborativa poi è spesso confusa nei termini, ma, dato assolutamente rilevante da mettere in evidenza, molte ricerche riconoscono che la partecipazione aumenta se i cittadini sono coinvolti sin dall’inizio. Infine il coinvolgimento informato dei cittadini può prevenire il rifiuto degli interventi e rafforzare la responsabilità condivisa.

Un futuro necessariamente partecipato

I risultati dello studio possono essere racchiusi in una massima tanto chiara quanto efficace: la biodiversità urbana non è solo una questione ambientale, ma una questione democratica. Questo, però, solo se le scelte su come rendere le città più verdi e vivibili vengono condivise, discusse, negoziate. Decisioni partecipate, perché riguardano tutti, e perché solo con il consenso e la collaborazione è possibile garantirne la sostenibilità nel tempo. È il concetto fondante della democrazia, in questo caso riproposto anche per i luoghi in cui vivono le persone. Il contesto locale è importante e una buona politica lungimirante dovrebbe tenerne conto. Non è utopia e sono numerosi gli esempi di città virtuose da questo punto di vista.

Lo studio, che continuerà esaminando i criteri di valutazione specifici attraverso i quali analizzare e valutare casi di studio comparati di co-creazione sulla biodiversità urbana, si conclude con una proposta concreta: sviluppare strumenti di valutazione e monitoraggio dei processi di co-creazione per la biodiversità urbana. Perché solo comprendendo ciò che funziona e ciò che non funziona ci può essere un miglioramento.