Gli stagni temporanei mediterranei sono uno scrigno fragile ricco di biodiversità. Il National Biodiversity Future Center sta lavorando molto nel riconoscimento di questi piccoli ambienti naturali. Abbiamo approfondito come questi si trovino in tutte le regioni a clima mediterraneo, non solo quelle che si affacciano nel mare nostrum. Gli stagni temporanei si formano in depressioni naturali poco profonde. Qui il terreno, solitamente argilloso o roccioso, impedisce all’acqua piovana di infiltrarsi, formando così di fatto delle grandi pozzanghere d’acqua. Questi sono piccoli laghi temporanei che possono durare da poche settimane a diversi mesi, per poi asciugarsi completamente in estate.

Per gli stagni temporanei mediterranei c’è un grande interesse da parte della comunità scientifica, ma allo stesso tempo anche diversi problemi e lacune di conoscenza legati all’uso dell’espressione Mediterranean Temporary Ponds.

View full screen map

Un ulteriore studio ora si concentra solamente negli stagni presenti in un’area ben precisa della Sicilia. Stiamo parlando di sei zone umide residue situate nell’entroterra della Sicilia occidentale, in provincia di Palermo. Sono tutte situate in ambienti collinari e montuosi e l’area include biotopi noti localmente come gurghi o vurghi, che rappresentano uno degli ultimi esempi di pozze mediterranee temporanee della regione. Studiare a fondo la vegetazione di queste aree significa fotografare la loro importanza e quindi, di conseguenza, cercare di proteggerle.

Le zone analizzate

I sei stagni analizzati si trovano tutti nella provincia di Palermo, tra i comuni di Godrano, Corleone e Castronovo di Sicilia. Sono il Gorgo Lungo, Gorgo Marosa, Gorgo Piano Scala, Gorgo Carcaci, Gorgo Carcaciotto e Gorgo Sant’Andrea e sono piccoli bacini naturali o semi-naturali, situati tra i 570 e i 900 metri di altitudine. Sono tutte zone incluse in Natura 2000 e sono dei veri e concreti hotspot di biodiversità.

È nella loro natura temporanea e territoriale che sta la loro fragilità, motivo per cui questi studi sono fondamentali per provare a preservare queste piccole zone. Per capire le dimensioni del fenomeno che stiamo analizzando vediamo nel dettaglio la loro grandezza. Il Gorgo Lungo è uno stagno di 110 metri per 30 con una profondità di 150 centimetri. Il Gorgo Marosa è un rettangolo di 15 metri per 25 profondo solamente un metro. Il Gorgo Piano ha una forma triangolare profonda 150 centimetri e grande 290 metri per 170. Il Gorgo Caraci a Castronovo è un quadrato perfetto di 85 metri per lato e la sua profondità è di due metri. Sempre a Castronovo c’è un altro stagno con la stessa profondità e grande 120 metri per 60: è il Gorgo Carcaciotto. Infine il Gorgo S. Andrea, sempre a Castronovo è un rettangolo di 90 metri per 25 metri profondo 3 metri.

Lo studio

Lo studio ha l’obiettivo di contribuire alla conoscenza floristica e fitosociologica della vegetazione igro-idrofila della fascia collinare-montana dell’entroterra della Sicilia occidentale. Lo fa esaminando la vegetazione di queste zone umide. I ricercatori hanno analizzato i dati di 107 rilievi fitosociologici inediti condotti tra il 2013 e il 2021, e cinque del luglio 1995, oltre ai dati di rilievi già disponibili nella letteratura scientifica.

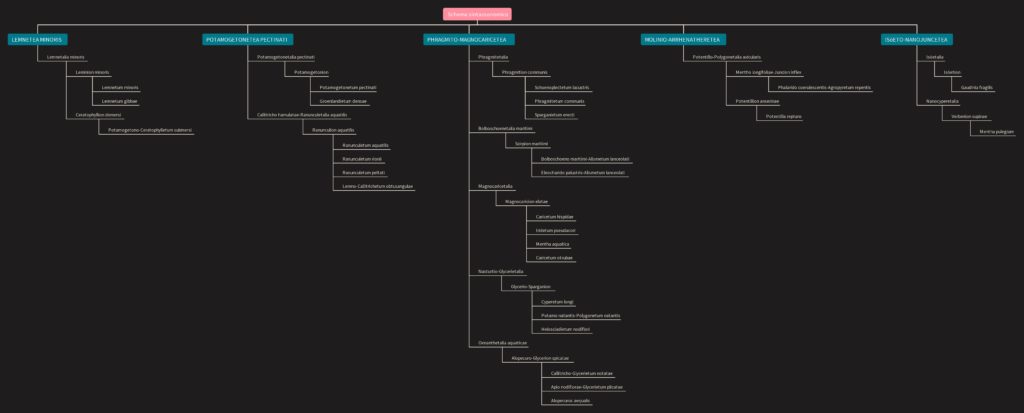

Sono state trovate delle comunità che appartengono a cinque classi vegetazionali principali: Lemnetea minoris (vegetazione galleggiante annuale), Potamogetonetea pectinati (macrofite sommerse perenni), Phragmito-Magnocaricetea (elicofite palustri), Isöeto-Nanojuncetea (idrofile effimere) e Molinio-Arrhenatheretea (praterie igrofile perenni).

Tra queste spicca anche la descrizione di una nuova associazione vegetale, finora mai identificata: Callitricho obtusangulae–Glycerietum notatae. È un’associazione endemica, cioè presente solo nelle zone umide interne della Sicilia occidentale. Vive in acque poco profonde, stagnanti, e si distingue per la coesistenza di specie tipiche come Callitriche obtusangula e Glyceria notata.Complessivamente, nell’area di studio sono state identificate 28 comunità vegetali divise per le cinque classi. In particolare, 3 comunità sono riferite a Lemnetea minoris (vegetazione pleustofitica annuale di corpi d’acqua dolce stagnanti e ricchi di nutrienti), 6 a Potamogetonetea pectinati (associazioni macrofitiche perenni di corpi d’acqua dolce stagnanti mesotrofici, eutrofici e salmastri) e 15 a Phragmito-Magnocaricetea (elofite perenni che colonizzano ambienti palustri, torbieri e lacustri, nonché aree fluviali, su suoli da eutrofici a meso-oligotrofici di acque salmastre e dolci). Sono state inoltre monitorate altre 2 comunità appartenenti alla classe Isöeto-Nanojuncetea (aspetti erbacei igrofili effimeri legati a suoli periodicamente sommersi) e 2 alla classe Molinio-Arrhenatheretea (comunità erbacee perenni dominate da emicriptofite e geofite).

Lo studio ribadisce l’importanza di preservare queste aree sempre più minacciate sia dai cambiamenti climatici che dall’azione antropica. Sono però dei veri e propri hotspot di biodiversità e la ricerca di Gianguzzi e soci lo conferma.