In un’epoca in cui i cambiamenti climatici mettono a rischio la produzione agricola – e non solo – e dove ogni anno batte il precedente con un nuovo record di siccità, tutti, scienza compresa, sono alla ricerca di nuove soluzioni. Osservare e studiare ecosistemi e organismi che vivono la siccità da molto più tempo, perché magari evoluti in aree desertiche, può essere fonte di ispirazione. O almeno lo è stato per il team di ricerca guidato da Jiamei Yu, ricercatrice all’Università di Padova e alla Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige. Il team, infatti, ha scoperto un gene chiamato CprISPS, appartenente alla palma Copernicia prunifera (la “palma della cera di carnauba”), che si occupa della produzione di isoprene, una molecola volatile che gioca un ruolo importante nella resistenza alla disidratazione e quindi alla scarsità di acqua.

“In questo studio, data l’elevata ricchezza di specie di Arecaceae nelle foreste secche neotropicali e più in generale negli habitat stagionalmente secchi, abbiamo testato l’ipotesi se parte della capacità di C. prunifera di resistere a periodi prolungati di stress idrici da siccità potesse essere dovuta all’isoprene prodotto dal CprISPS isolato nel nostro laboratorio” scrivono i ricercatori nell’articolo pubblicato su International Journal of Molecular Science. Risultati come questi sono strumenti tecnologici importanti per diversi aspetti, come la possibilità di creare colture più resilienti, andando a rispondere a una necessità importante in un mondo dove le risorse idriche stanno diventando sempre più scarse.

Cos’è l’isoprene e come aiuta le piante?

L’isoprene è una molecola organica, quindi a base di carbonio, con un alto livello di volatilità. È prodotto da diversi tipi di piante incluso il genere delle palme, come appunto la Copernicia prunifera, nota per essere la principale fonte della cera di carnauba. Questa pianta è nativa e molto diffusa in Sud America, soprattutto nella foresta secca di Caatinga, un’area vasta e ricca di biodiversità.

Questa sostanza funziona come una sorta di protezione chimica a chiamata contro diverse forme di stress, sia biotiche che abiotiche. Come confermato da numerosi studi, “l’isoprene protegge le piante dai danni causati da erbivori e patogeni, ma può anche scoraggiare alcune vespe parassite erbivore. Sulla base di questo duplice ruolo dell’isoprene nella tolleranza agli stress, è stato recentemente proposto che in termini evolutivi l’emissione di isoprene possa mediare l’equilibrio crescita-difesa di fronte agli stress climatici”. È, infatti, in grado di ridurre lo stress ambientale, proteggendo le piante da alte temperature, ossidazione e siccità. Durante periodi di stress idrico, l’isoprene stabilizza le membrane cellulari e riduce i danni causati dalle sostanze corrosive. La Copernicia prunifera, che prospera in una regione semi-arida, emette grandi quantità di isoprene, un adattamento che probabilmente le consente di sopravvivere a condizioni di estrema siccità.

Come sono stati impostati gli esperimenti

Il team di ricercatori ha isolato un nuovo gene, chiamato CprISPS, che produce una molecola addetta alla produzione di isoprene, la isoprene sintetasi. Le piante che hanno questo gene nel loro patrimonio genetico, possono essere in grado di produrre, in caso di necessità, l’isoprene. In questo caso, CprISPS è stato isolato da C. prunifera.

Una volta identificato, per valutarne le effettive proprietà anti-stress idrico, il gene della isoprene sintetasi è stato inserito nel genoma di una pianta modello molto utilizzata nei laboratori di botanica e fisiologia vegetale, ossia in Arabidopsis thaliana. Sono stati prodotti numerosi semi con un genoma arricchito di un piccolo tassello, CprISPS appunto. Successivamente, sono state fatte germinare le piantine e poi sono state messe alla prova per capire se così modificate fossero in grado di resistere a situazioni siccitose.

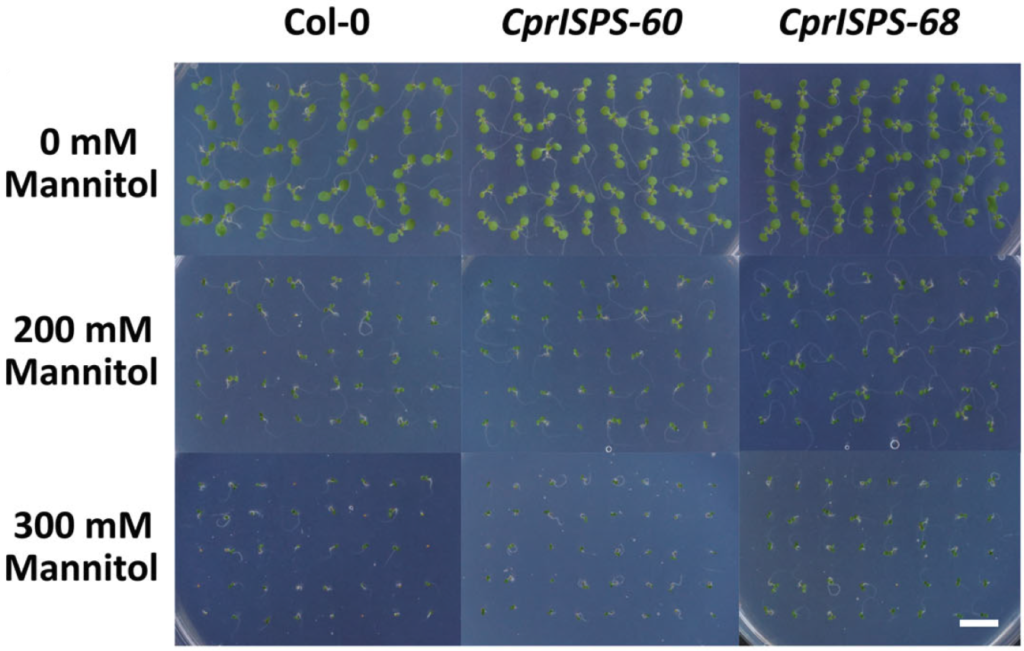

Gli esperimenti sono stati condotti sottoponendo le piante a stress idrico simulato utilizzando il mannitolo, una sostanza che riduce la disponibilità di acqua nel terreno. Di 80 linee di piante modificate (anche dette transgeniche) prodotte, due sono state selezionate come esprimenti CprISPS, e sono state chiamate CprISPS-60 e CprISPS-68. Queste due linee vegetali sono state fatte crescere assieme a una linea chiamata Col-0, ossia la forma originale, senza modifiche, di A. thaliana, per comparare le differenze fra le forme modificate e quella nativa.

I risultati

Quello che è stato osservato è che le piante non solo sopravvivevano meglio in condizioni di scarsa acqua, ma mostravano anche tassi di germinazione, di crescita e di fotosintesi superiori. Come si vede nei grafici, CprISPS-60 e CprISPS-68 avevano dei tassi di germinazione e di inverdimento dei cotiledoni, ossia delle primissime foglioline che emergono dal seme durante la germinazione, maggiore di Col-0 in condizioni di stress idrico, ossia all’aumentare della concentrazione di mannitolo.

Mostravano anche una maggiore efficienza nell’uso dell’acqua rispetto a quelle non modificate. Infatti, dopo la germinazione e in fase di crescita, è stato anche determinato il contenuto di clorofilla delle diverse piante modificate, un valore spesso utilizzato come indicatore della risposta alla scarsità di acqua.

In questo modo, i ricercatori e le ricercatrici hanno potuto sperimentare se il gene CprISPS per la isoprene sintetasi è in grado di migliorare la tolleranza alla siccità e se la tolleranza persiste durante la crescita e lo sviluppo della pianta o è specifica di una fase particolare. Infatti, grazie a queste modifiche, le piante transgeniche CprISPS-60 e CprISPS-68 hanno ridotto la perdita d’acqua e migliorato la loro sopravvivenza in condizioni di stress idrico.

Questo studio evidenzia il potenziale dell’ingegneria genetica per creare colture più resilienti, osservando direttamente la natura. La C. prunifera dimostra come le soluzioni evolutive delle piante possano diventare una fonte di ispirazione da cui prendere spunto per adattarsi al cambiamento climatico, suggerendo nuove applicazioni utili nel settore agricolo e per gestire una possibile insicurezza alimentare futura.